《新快报》:“草书如同钢丝上跳舞”——王世国谈书法创作

2017年11月5日《新快报》收藏周刊载

500多页、近600张历代书法名作图片、对从先秦至近代书法大家的精彩评介,继《书法非常道》之后的新著《中国书法家》又即将与读者见面,这是广东省书法评论家协会主席王世国现在正忙着的一件大事。“大众急需要提高书法鉴赏力。”王世国一直致力于对书法文化传播的推动工作,他认为这是他的使命。无论是下乡插队、高考复习,还是多年的工作,“他人午梦我走笔,不饮咖啡效鲁公”,这虽是王世国的“自嘲”诗句,但确实也是他钻研书法的真实写照。

——收藏周刊记者梁志钦

少时学书法受叔叔影响

中学自拓碑刻临写名迹

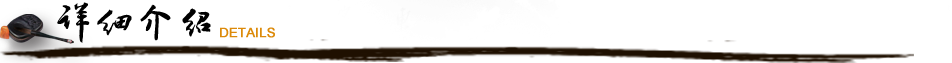

王家琰榜书《保义镇》

自号 “八公山人” 的王世国就出生于安徽八公山下的寿县,小时候就受五叔王家琰的影响。1976年,王家琰行书作品入选文化部在日本举办的 “现代中国书道展”,一举成名。安徽省只入选了两个人,那时候的王家琰才三十出头。他在书法上的成功,无疑为王世国树立了榜样。

“他从不让我学他。”王世国回忆起叔叔对自己的书法引导:“他一直跟我强调,要学就学古代名家。在用笔用墨上要注意苍润兼施,直到前两年回家乡见到他,他还建议我学董其昌。”

晚清时流传 “怀诗寿字桐文章” 的说法。青少年时期,王世国生活在历史文化名城、中国书法之乡的寿县,他学习书法的条件似乎得天独厚。

“清代书法大家邓石如30岁左右时,结识了寿州循理书院主讲、大书法家梁巘。经梁巘介绍,他成为南京大收藏家梅镠的门客,这才有了后来的书法成就。”王世国介绍其历史也如数家珍:“循理书院始建于明朝天启年间,它的旧址就在寿县三中。”而王世国的中学时光,正是在那里度过。

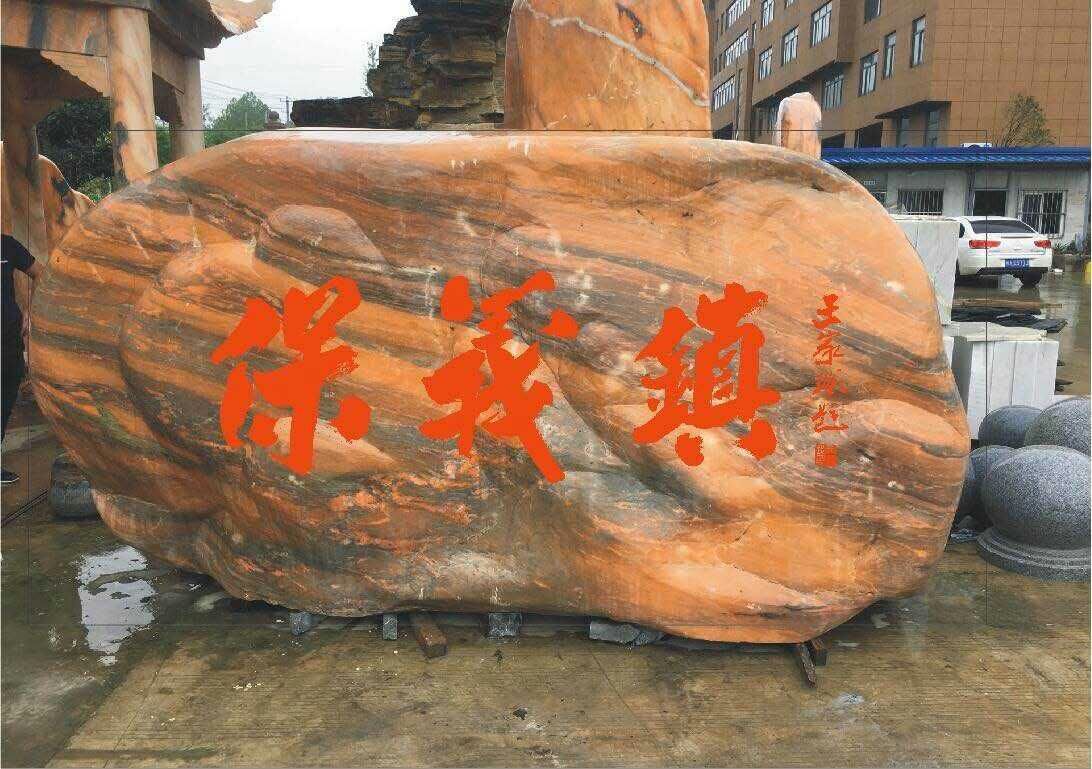

梁巘《循理书院碑记》

“我们上中学时,书院旧址建筑大多已经被拆掉,就剩下一个庭院,中间一座假山,四周是一个被泥巴覆盖着的碑廊。”原来,就在1972年王世国就读该中学之前,人们为了保护碑廊中的碑刻,就用黄泥把嵌着的石碑覆盖起来,刷上红漆后写上了各种标语。所幸的是,王世国上中学期间,石碑表面覆盖的黄泥因日晒雨淋,开始剥落,却露出了让王世国视为珍宝的东西。

“我们这才发现一块块石碑刻着的都是古代大书法家的书迹。”这些碑刻是梁

巘主讲书院时摹刻而成的。“这在古代名帖难得一见的文化大革命时期,我是如获至宝啊!这里有黄庭坚、赵孟頫、董其昌、于谦、方孝孺、张弼、杨继盛等名家书迹,真、行、草、篆、隶各体咸备,真是奇葩焕采、绚烂多姿。而梁巘自己的书法长卷《循理书院碑记》也写得酣畅流利、潇洒飘逸、秀雅宜人。”王世国与喜欢书法的同学们一道,把这些碑刻逐一拓了下来。从此他有了学习古代名家的范本。

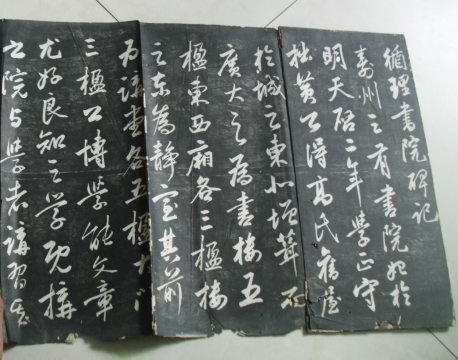

王世国为广州白云湖题榜

他人午梦我走笔

不饮咖啡效鲁公

仅仅读了高中一年级,王世国便下乡插队做知青。穷乡僻壤,书法陪伴着王世国度过一个又一个寂静的夜晚。既便在后来他被招工,白天上班,只有晚上复习准备参加高考的时候,读书到夜半,他发现“写书法可以提神。困极了就提笔写上十分钟,竟睡意全无,可以继续看书。”

1983年王世国于安徽师范大学中文系毕业,那年全系200个毕业生唯独他一人考取了华南师范大学研究生,文艺学美学专业的学习让他加深了对书法本质特征的认识,对书法艺术的美有了更深的理解和感悟,可以说,这对他以后的书法探索道路起到了非常大的作用。

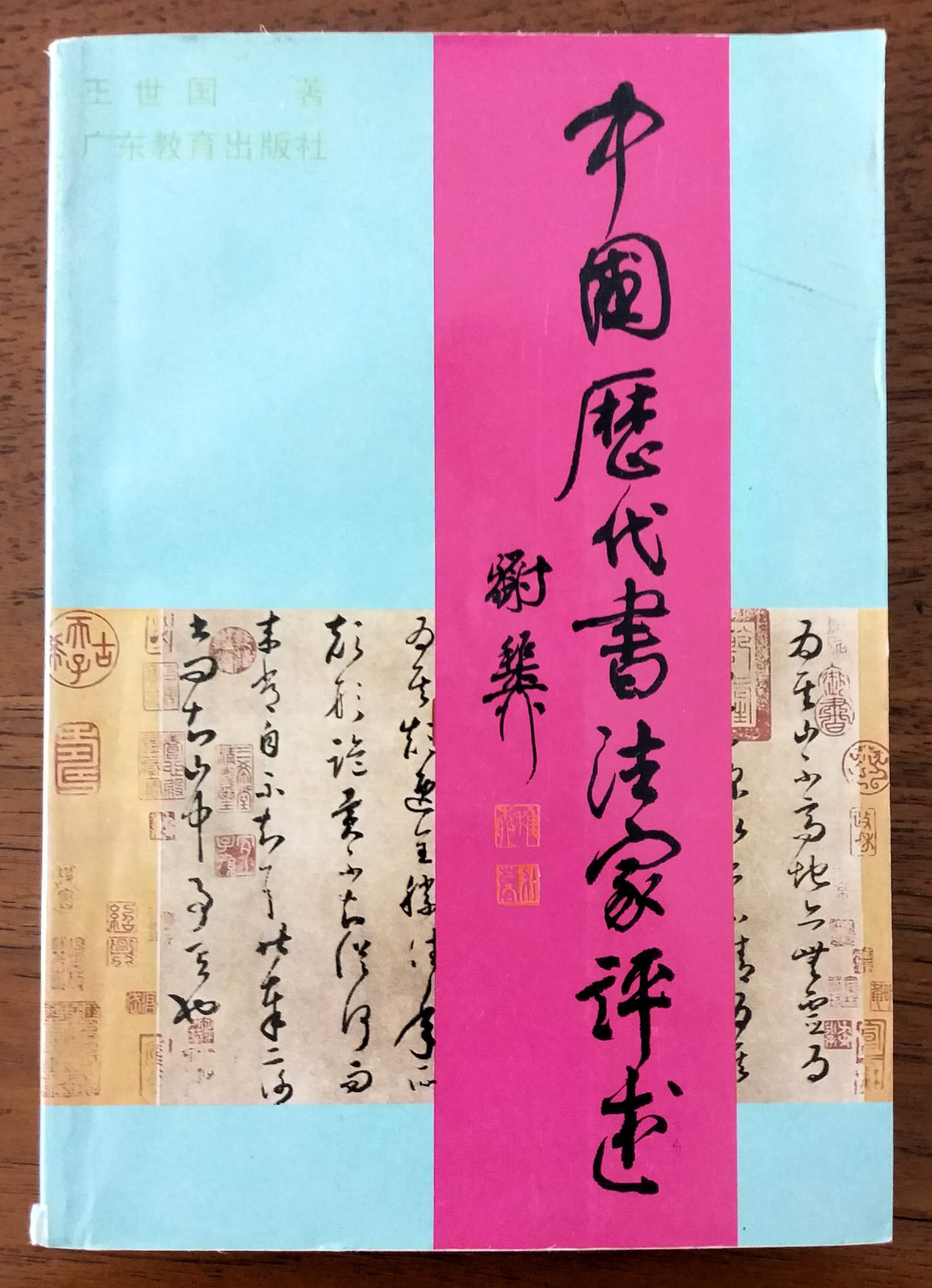

1991年出版的《中国历代书法家评述》,谢稚柳为封面题签

上个世纪八十年代,国内对于中国书法家的系统研究,仍然是一片空白,但王世国似乎找到了自己的天地,潜心钻研历代书法名家,写就《中国历代书法家评述》一书,影响斐然,出版三年后,1994年获广东省第四次优秀社会科学研究成果奖,“可以说,这本书是填补了当年系统研究历代书家的空白。”

值得一提的是,有三位中国书画大家为其题名,一位是著名书画鉴定家谢稚柳,另两位则是当代的书画名家范曾、王家琰。“谢稚柳的中锋用笔非常很好;范曾的字不仅中锋极好而且行笔一波三折,你看他的落款 ‘十翼范曾’,笔法极尽变化;而王家琰的题签则是苍劲老辣。” 王世国指着悬挂着三位大家的题签告诉记者。他还特别说道:“通常看一幅书画作品的真伪,你只要看它的落款便可一目了然。临仿者可以模仿内容,但很难模仿签名。”

“他人午梦我走笔,不饮咖啡效鲁公”,虽是王世国工作后的“自嘲”诗句,但确实也是他钻研书法的状态写照。“直到退休前,我都是利用中午和工作之余的时间来写字、作文、著书的。”王世国说。

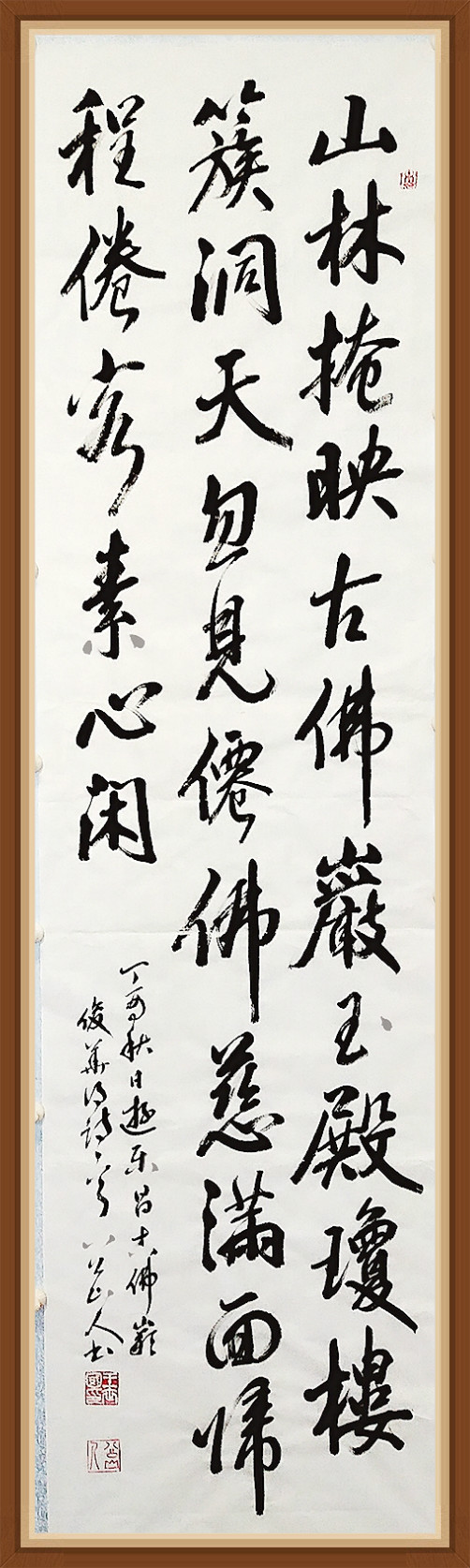

王世国行书《游乐昌古佛岩》

对话:

“草书艺术的发展空间仍然很大”

收藏周刊:往往评价书法,都会谈及“字如其人”,这反映出书法评价的标准如何?

王世国:书法的点画线条完全可以反映出一个人的心性和性格。从技法技巧方面看,今天很多人都已经超过古代的书家,但为什么我们总感觉没有书法大师呢?这是因为对书法家评价从来都是综合性,不仅仅是看他的书法技法。书以人贵,书法家身世遭遇、学识修养、才气性情、道德品格等都是评价他的重要因素。很多有才气的书法家书法可以达到80分,但再想往上走就很难,因为另外20分是书法以外的要求,即功夫在书外。

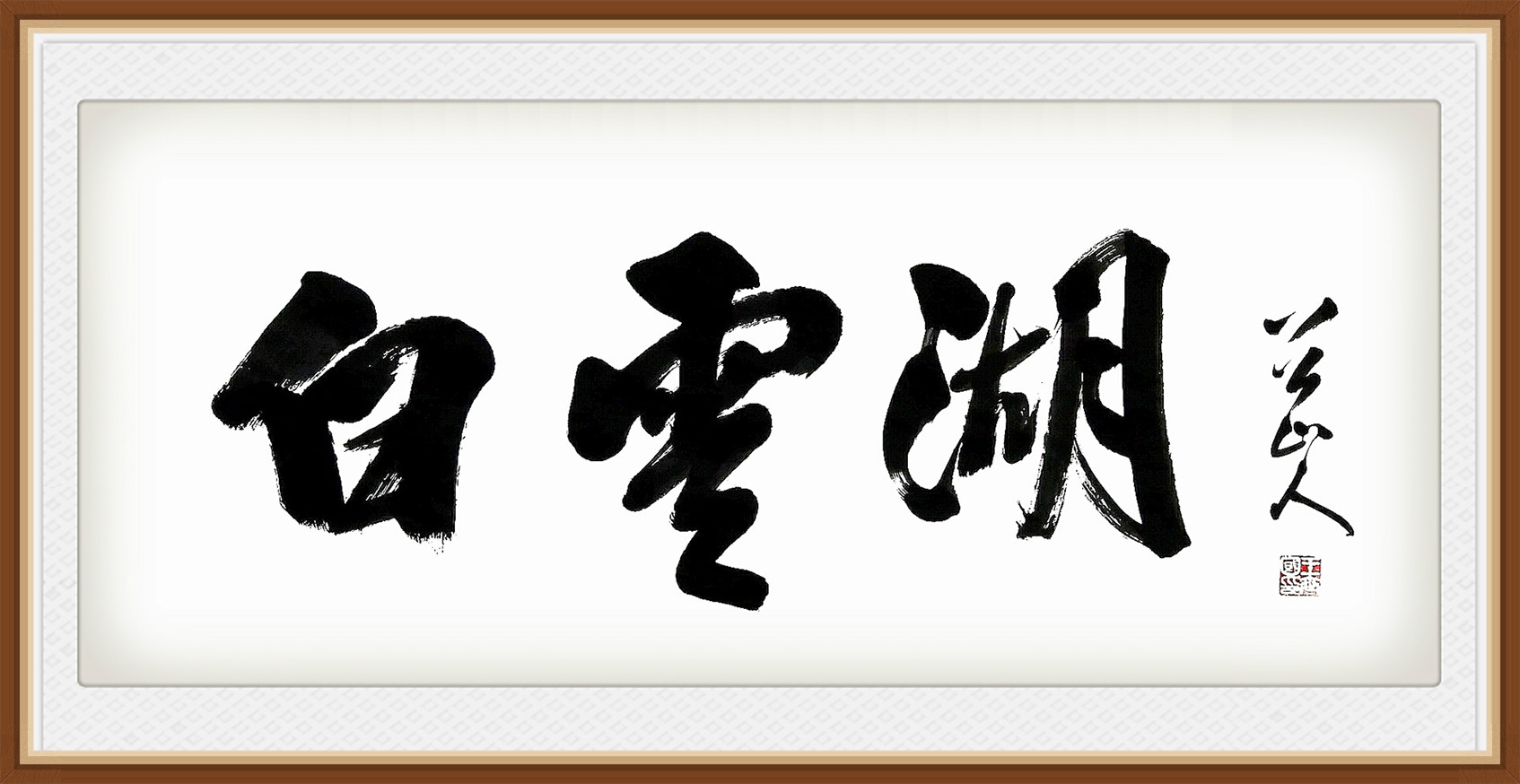

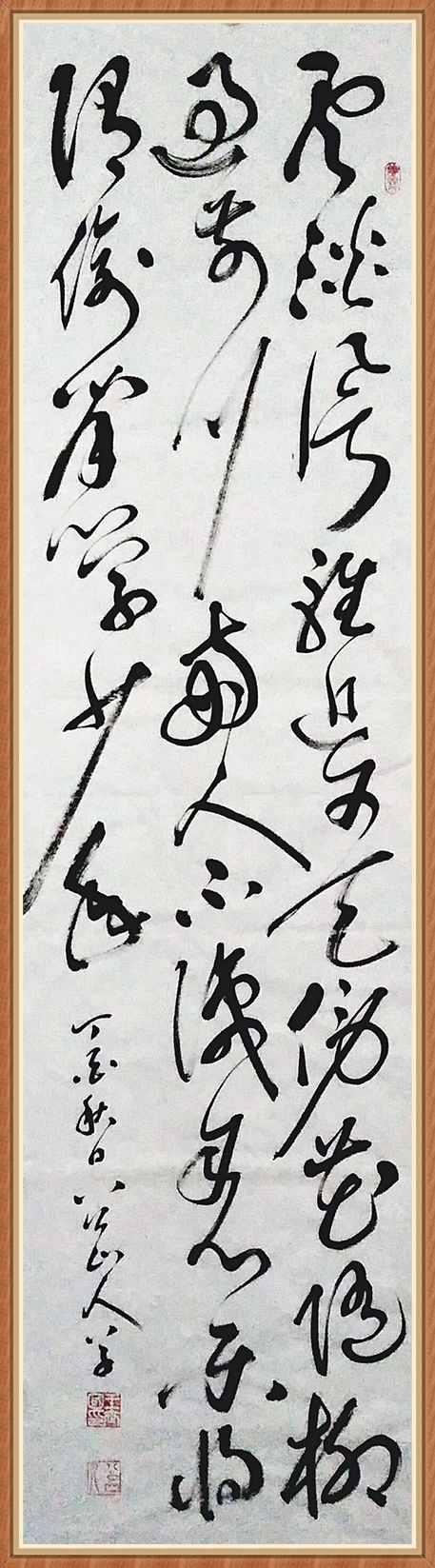

王世国草书《春日偶成》:“云淡风轻近午天,傍花随柳过前川。时人不识余心乐,将谓偷闲学少年。”

收藏周刊:似乎总有一种观点,认为“帖学”到清代傅山就开始发生了转变?他倡导的“碑学”对后世影响很大?

王世国:首先,我们对碑帖的认识存在很大的偏颇,对金石碑学的研究和学习宋代就已很有成就,并非从清代开始;第二,碑派和帖派不是泾渭分明,很多书法家都是兼容碑帖;第三,那些“尊碑抑帖”的书法家,其实他们书法功底都来自帖。碑和帖一直都在历代书家的选择当中,宋代欧阳修父子就编了一本《集古录目》,收集整理秦汉金石碑版。南宋赵明诚研究金石碑版也很有成绩。很多人把楷书归于帖学,但很多楷书名帖都是碑刻,并非魏碑才是碑。哪怕主张碑学的包世臣、康有为,他们的书法基本功也是从帖而来的。他要参加科考,不去临帖学楷不行。

收藏周刊:白谦慎提出了一个问题,如果说古代素人(即民间那些对书法毫无认识,并没有 练习过书法的人)之书可学,那么当代素人的字是否也可以学?

王世国:我们要知道古代素人之书可学的是哪一点?我们今天看龙门造像等古代素人之作,之所以觉得它高古质朴,主要是因为它们经过了千百年的风霜洗礼,是大自然造就了它斑斑驳驳的审美特征,是时间赋予了它厚重历史的外衣。这恰恰是今人很难造作刻摹出来的。黑格尔说,凡是艺术都有它的技术性。倡导学习民间素人之书,这等于说书法可以不学而能,没有技术。这对广大书法爱好者特别是青少年,是一个严重误导。

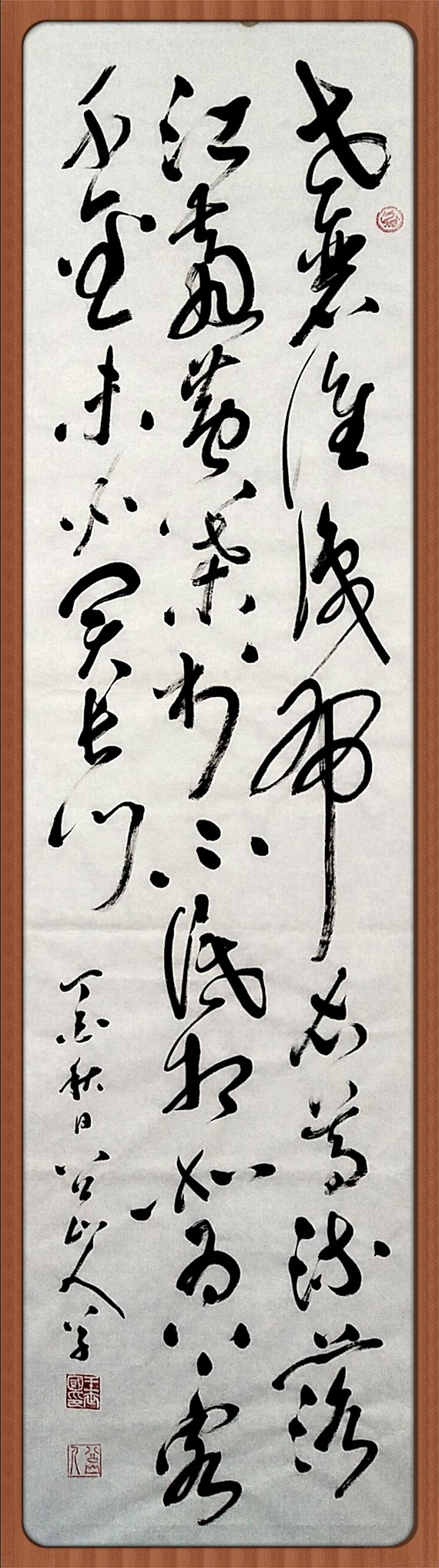

王世国草书:“世衰谁识布衣尊,流落江南黄叶村。不识相如为上客,千金未必买长门。”

收藏周刊:接下来您觉得自己的重心会放在对书法理论的传播上还是创作上?

王世国:作为广东省书法评论家协会主席,一方面有责任要把协会的工作开展好,另一方面要带头研究书法艺术,大力宏扬书法文化。理论要与实践相结合,每天写字是必须的,狂草就是我的主攻山头。在华师大讲课时,我就是属于“激情派”的,你看我一讲话就容易激动;狂草就是我的内心激情的艺术表达。多年来我遍临大家书帖,仅怀素大草《千字文》我就临了百余通。其实,草书是与篆、隶一样古老的书体,是书法艺术的巅峰。它在汉代就已经发展成熟,出现了草圣张芝。各种书体,只有写草书可以称“圣”。草书如同在钢丝上跳舞,难度极大,但是它的艺术表现力也极大。尽管千百年过去了,而以草书见长的书法大家如张芝、张旭、怀素、黄庭坚、祝枝山、王铎等,屈指可数。所以,草书艺术的发展空间依然很大。当然,孙过庭说“草贵流而畅”,流畅就是草书的审美特质,可要表现得好却非常不容易。许多人甚至像张旭、怀素,直到林散之这样的大家,一写得流畅便不能精确提按,做不到主画重、次画轻,拖笔而行,点画线条就像面条一样;而当代一些书家一写得流畅便手忙脚乱,简直就是“鬼画符”,乌糟邋遢。可见草书“流畅”之难。我就是要做书法艺术巅峰的攀登者,努力实现 “作草如真,点画分明”,流畅地抒发胸中的浩荡情怀。

简介:

王世国,1957年出生于安徽寿县,故自号“八公山人”,现为广东省书法评论家协会主席、广州美术学院客座教授,中国书法家协会会员、中国书法家协会书法等级考试考官。

2017年11月5日《新快报》